CONTOH ANALISIS STRUKTUR DAN CIRI KEBAHASAAN TEKS PROPOSAL

Baca Juga

4. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Teks Resensi/Ulasan

5. Struktur dan Ciri Kebahasaan Teks Resensi/Ulasan

6. Contoh Analisis Struktur, dan Aspek Kebahasaan Teks Resensi/Ulasan

30 HARI MENJADI ANAK NELAYAN : KAJIAN TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL KELUARGA NELAYAN DI DESA MUARA-BINUANGEUN, KECAMATAN WANASALAM, LEBAK - BANTEN A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Muara-Binuangeun merupakan desa nelayan yang terletak di pantai selatan pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini tidak hanya mempunyai potensi alam, tetapi juga keragaman sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakat desa tersebut. Kehidupan nelayan di Desa Muara-Binuangeun sanggup dikatakan tidak saja belum berkecukupan, melainkan juga masih terbelakang, termasuk dalam hal pendidikan. Keterbatasan sosial yang dialami nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, lantaran secara fisik masyarakat nelayan tidak sanggup dikatakan terisolasi atau terasing. Namun lebih terwujud pada ketidakmampuan mereka dalam mengambil pecahan dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka menyebarkan organisasii keluar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal.

Gambaran kondisi kemiskinan nelayan Desa Muara-Binuangeun antara lain secara faktual sanggup dilihat dari kondisi fisik berupa kualitas pemukiman mereka. Umumnya desa nelayan miskin akan gampang diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah mereka yang umumnya sangat sederhana, yaitu berdinding bambu, berlantai tanah, serta dengan fasilitas dan keterbatasan perabot rumah tangga. Selain citra fisik, identifikasi lain yang menonjol di kalangan nelayan miskin ialah rendahnya tingkat pendidikan anak-anak, contoh konsumsi sehari-hari, dan tingkat pendapatan mereka. Di desa nelayan ini memang ada beberapa rumah yang tampak megah dengan fasilitas yang memadai, itulah yang merupakan rumah-rumah pemilik perahu, pedagang mediator atau pedagang ikan.

Kondisi keterbatasan sosial dan kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan Desa Muara-Binuangeun disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi demam isu ikan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, kurangnya akses, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, serta dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya maritim secara cepat dan berlebihan, serta terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melaksanakan diverisifikasi pekerjaan, terutama di luar kegiatan pencarian ikan di laut.

Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai bagaimana kehidupan sosial-budaya dan kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan pada lokasi penelitian yaitu Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Maka dari itu, penulis mencoba memperlihatkan citra tersebut dengan melaksanakan penelitian yang berjudul “30 Hari Menjadi Anak Nelayan : Kajian Tentang Kehidupan Sosial Keluarga Nelayan di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Lebak – Banten”.

Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada kajian perihal “kehidupan sosial keluarga nelayan” di pecahan selatan Provinsi Banten, tepatnya pada keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Persoalan pokok yang hendak dikaji di dalam penelitian ini ialah “bagaimanakah konteks dan aspek-aspek sosial-budaya masyarakat setempat secara resiprokal berkaitan/berpengaruh pada acara ekonomi nelayan tradisional setempat, serta bagaimanakah struktur perekonomian masyarakat setempat dibangun dan dikembangkan atas dasar kehidupan sosial-budaya mereka”.

Kemudian dengan mengacu pada problem pokok diatas, maka masalah-masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut ialah :

1. Bagaimanakah kehidupan sosial-budaya keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun?

2. Bagaimanakah kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan kasus di atas, maka info yang akan dicari untuk menjawab rumusan kasus tersebut antara lain ialah konteks dan aspek-aspek sosial-budaya keluarga nelayan yang terdapat di wilayah penelitian, dan mengidentifikasi keberkaitan dan atau keberpengaruhan secara resiprokal dari konteks dan aspek-aspek sosial-budaya setempat pada acara perekonomian masyarakat nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka tujuan dari mengkaji permasalahan di atas ialah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kehidupan sosial-budaya keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

Manfaat Penelitian

Kajian perihal kehidupan sosial keluarga nelayan ini diharapkan sanggup bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Bagi peneliti : sanggup menganalisis bagaimana kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

2. Bagi akademisi : sanggup dijadikan sebagai sumber info ataupun acuan materi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu juga sanggup menambah khasanah ilmu pengetahuan untuk yang membacanya.

3. Bagi masyarakat : penelitian ini diharapkan akan berkontribusi dalam memperlihatkan info dan pemahaman mengenai kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

4. Bagi pemerintah : penelitian ini sanggup dijadikan info yang diharapkan sanggup menghipnotis pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

B. KAJIAN TEORI

Sistem Sosial dan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Sebagaian besar nelayan yang ada di Indonesia tergolong nelayan tradisional dan buruh nelayan (Kusnadi, 2007:1). Posisi sebagai nelayan tradisonal dan buruh nelayan ini menciptakan mereka menjadi sebagai masyarakat yang mempunyai susukan terbatas terhadap Sumber Daya Perairan (SDP) dan masih dikendalikan oleh nelayan besar. Misalnya saja nelayan besar yang menggunakan teknologi gres menciptakan nelayan tradisional kesulitan dalam menangkap ikan dan buruh nelayan yang bekerja pada nelayan besar, seolah dibentuk tidak bisa lepas dari kekuasaan nelayan besar tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi kasus sosial-ekonomi yang sulit diselesaikan oleh para nelayan di Indonesia. Salah satu implikasinya ialah kemiskinan.

Satria (2009b: 25) menggambarkan posisi nelayan di Indonesia dalam sebuah tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kondisi Umum Masyarakat Pesisir Di Indonesia Tahun 2002.

No. | Kondisi Mastarakat Pesisir | Jumlah |

1. | Desa Pesisir | 8.090 desa |

2. | Masyarakat Pesisir - Nelayan - Pembudidaya - Masyarakat Pesisir Lainnya | 16. 420.000 jiwa 4.015.320 jiwa 2.671.400 jiwa 9.733.280 jiwa |

3. | Prosentase yang hidup dibawah garis kemiskinan 932,14%) | 5.254.400 jiwa |

Sumber : DKP (2007)

Didalam bukunya yang lain, Satria (2009a: 336), menyebutkan bahwa secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam pengelolaan atau dalam memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Nelayan menghadapi sumber daya yang tidak terkontrol dimana pada ketika hasil tangakapan berkurang, maka nelayan tersebut harus mencari lahan baru. Artinya ialah nelayan lebih dipengaruhi oleh kondisi alam dan produktifitas mereka mencari nafkah. Sementara masyarakat petani sanggup mengontrol atau berada pada lahan yang terkontrol. Pada ketika penghasilan mulai berkurang petani sanggup melaksanakan perjuangan peningkatan lahan melalui intensifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan sebagainya dalam satu lahan yang sama.

Secara garis besar, merujuk pada klarifikasi sebelumnya kemiskinan pada masyarakat nelayan sanggup di klasifikasikan menjadi tiga berdasarkan faktor penyebabnya yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi dan sistem politik yang tidak aman dan selalu berubah – ubah seiring perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan. Kemiskinan kultural lebih banyak disebabkan oleh faktor kebudayaan masyarakat contohnya kemalasan, sifat konsumtif, berfikir fatalistik, dan sebagainya sehingga kondisi masyarakat cenderung lemah. Sedangkan kemiskinan alamiah ialah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak sanggup dikontrol dan sumber daya alam yang terbatas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan (Satria, 2009:25). Ketiga jenis kemiskinan ini saling berkaitan satu sama lain. Ketiga jenis kemisikinan ini pulalah yang menimbulkan “sistem patron-klien” dalam sistem contoh nafkah nelayan hingga ketika ini berkembang dengan baik. Dimana sistem patron-klien ini bukan memperlihatkan kesejahteraan, malah memperburuk keadaan nelayan.

Sistem mata pencaharian masyarakat nelayan yang umumnya tertuju pada sektor perikanan laut, memaksa mereka selalu selaras dengan alam. Dimana kondisi ini mengakibatkan para nelayan bergantung dan dipengaruhi oleh alam. Karakteristik inilah yang kemudian berimplikasi pada tingkat pendapatan dan resiko yang mungkin bisa terjadi ketika penangkapan ikan di laut. Untuk mengantisipaasi kasus tersebut, maka jaringan atau korelasi patron-klien yang sangat kuat, beragam, dan meliputi semua segi ekonomi masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat nelayan. Relasi patron-klien ini lebih kuat kalau dibandingkan dengan masyarakat lain diluar nelayan (Kusnadi, 2007: 9).

Relasi patron-klien ini juga berkembang lantaran hingga dengan ketika ini nelayan masih belum menemukan lembaga/institusi yang bisa menjamin dan bisa mengakomodasi kebutuhan sosial-ekonomi nelayan. Satria (2009a), mengutip kembali legg (1983) dalam Masyhuri (1999), mengungkapkan bahwa korelasi patron-klien secara umum berkaitan dengan:

“ 1.Hubungan diantara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama.

2.Hubungan yang bersifat khusus merupakan korelasi pribadi yang mengandung kekerabatan.

3.Hubungan yang didasarkan atas asas saling menguntungkan.”

Masalah kemiskinan ini menjadi akar permasalah dari banyak sekali permasalahan yang timbul pada masyarakat nelayan. Sehingga pembangunan yang dikembangkan pada nelayan disamping harus menyentuh aspek-aspek kelestarian lingkungan, juga harus melihat bagaimana menuntaskan fenomena kemiskinan masyarakat nelayan. Disamping model pembangunan itu harus berangkat dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat nelayan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian perihal kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun ini merupakan penelitian sosial dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah mekanisme pemecahan kasus yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada ketika kini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Namawi, 1998:63).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada jenis data yang ingin diperoleh yaitu data kualitatif. Disamping itu, untuk mengetahui citra kehidupan sosial keluarga nelayan baik kehidupan sosial-budaya maupun sosial-ekonomi di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan mengacu pada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka metode kualitatif dianggap paling cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diharapkan merupakan dokumen yang terkait dengan karakteristik masyarakat di lokasi penelitian, menyerupai data dari pemerintah setempat. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pemerintah desa Muara-Binuangeun berupa data profil desa, sumber daya yang dimiliki oleh desa, luas dan batas-batas desa, serta sarana yang dimiliki oleh desa. Sedangkan data primer diperoleh melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan atau narasumber. Teknik yang kedua ialah observasi partisipasi dimana peneliti tinggal di tiga keluarga yang merupakan subyek penelitian selama 30 hari dan terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan, sehingga sanggup melihat dan mencicipi apa yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya sanggup mendeskripsikan hasil dari observasi yang dilakukan. Kemudian teknik yang ketiga ialah dokumentasi melalui foto-foto di lapangan. Sementara teknik yang keempat yaitu teknik triangulasi yang dilakukan/digunakan pada ketika data yang diperoleh terkesan simpang siur atau validitas dan kredibilitasnya diragukan.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara porposive (sengaja) dengan beberapa pertimbangan diantaranya ialah penelitian ini merupakan penelitian perihal kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun yang merupakan salah satu desa nelayan di Kabupaten Lebak, Banten. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari ahad kedua Juni 2010 hingga dengan ahad keempat Oktober 2010. Adapun jadwal kegiatan sanggup dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No | Jenis Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |

1. | Menentukan judul penelitian | Juni ahad ke-2 |

2. | Menyusun Rumusan Masalah | Juni ahad ke-2 |

3. | Mencari Data Pendukung | Juni ahad ke-2-3 |

4. | Menyusun Metode Penelitian | Juni ahad ke-3 |

5. | Penyusunan Proposal Penelitian | Juni ahad ke-4 – Juli ahad ke-1 |

6. | Evaluasi | Juli ahad ke-1 |

7. | Pengajuan Proposal Penelitian | Juli ahad ke-2 |

8. | Menyusun panduan pertanyan untuk studi awal | Juli ahad ke-3 |

9. | Terjun lapangan pertama (Observasi Awal) | Juli ahad ke-4 |

10. | Analisis data dan evaluasi | Agustus ahad ke-1-2 |

11. | Menyusun panduan pertanyaan untuk observasi | Agustus ahad ke-3 |

12. | Persiapan Observasi dan Pengumpulan data | Agustus ahad ke-4 |

13. | Observasi dan Pengumpulan Data | September ahad ke-1-3 |

14. | Analisis Data | September ahad ke-4 |

15. | Evaluasi | Oktober ahad ke-1 |

16. | Pengetikan Karya Tulis | Oktober ahad ke-2 |

17. | Evaluasi | Oktober ahad ke-3 |

18. | Penyempurnaan Karya Tulis | Oktober ahad ke-4 |

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada awalnya ialah peneliti sendiri kemudian sehabis fokus penelitian menjadi jelas, peneliti menyebarkan instrumen lain menyerupai foto untuk dokumentasi, panduan pertanyaan pengarah, catatan harian dan sarana untuk pengetikan. Dengan instrumen sederhana ini, diharapkan sanggup mempertajam dan melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini diadaptasi dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Analisis data ini mengikuti konsep Miles and Huberman dan Spradley. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009: 91), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dengan selesai sehingga data yang diperoleh bersifat jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini diantaranya ialah data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.

Pada ketika turun lapang pertama, diperoleh data yang bermacam-macam dan tidak tersusun dengan benar. Data tersebut tetap dikumpulkan dan dikoleksi sebanyak-banyaknya. Kemudian data yang beranekaragam dan terkumpul secara tidak beraturan tersebut direduksi. Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut dijabarkan satu persatu berdasarkan kebutuhan data penelitian dan diurutkan secara sistematis sehingga akan lebih gampang dipahami dan akan menentukan arah penelitian selanjutnya. Tahap ini biasanya disebut dengan tahap penentuan fokus penelitian, aktifitasnya ialah dengan mendisplaykan data sehingga diperoleh citra umum fokus penelitian yang akan dikaji lebih dalam. Setelah fokus penelitian ini menjadi lebih jelas, maka penelitian dilanjutkan berdasarkan fokus penelitian tadi. Data-datanyapun terfokus pada aspek yang menjadi fokus penelitian.

Tahap selanjutnya yaitu tahap selection, aktifitas analisis data pada tahap ini menciptakan suatu kesimpulan dari data yang diperoleh, menentukan data yang diperlukan, menciptakan kategorisasi data yang diharapkan dan membuang data yang tidak dipakai. Aktifitasnya biasa disebut dengan conclusion drawing/veryfying. Berikut ini ialah gambar aktifitas analisis data berdasarkan Miles and Huberman.

A. REFERENSI

Garna, Judistira K. 1999. Metoda Penelitian : Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika

Kusnadi. 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Jember : Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PSKP).

Masyhuri dan Mochammad Nadjib. 2000. Pemberdayaan Nelayan Tertinggal : Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan. Jakarta : Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI.

Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Satria, Arif. 2009a. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta : LKIS.

________. 2009b. Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. Bogor : IPB Press.

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta.

A STRUKTUR TEKS PROPOSAL

Sistematika teks proposal penelitian ialah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Pembatasan Masalah

D. Rumusan Masalah

E. Manfaat Penelitian

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESISA.

A. Kajian Teoretis

B. Kerangka Berpikir

C. Hipotesis

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.

A. Tujuan Penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian

C. Metode Penelitian

D. Populasi, Sampel, dan Sampling

E. Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data

G. Hipotesis Statistik

DAFTAR PUSTAKA

No | Bagian | Isi informasi |

1 | Judul | Kajian Tentang Kehidupan Sosial Keluarga Nelayan di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Lebak - Banten |

2 | Latar Belakang | Kondisi keterbatasan sosial dan kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan Desa Muara-Binuangeun disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. |

3 | Rumusan Masalah | 1. Bagaimanakah kehidupan sosial-budaya keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun? 2. Bagaimanakah kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun? |

4 | Tujuan Penelitian | 1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kehidupan sosial-budaya keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun. 2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kehidupan sosial-ekonomi keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun.

|

5 | Manfaat Penelitian

| 1. Bagi peneliti : sanggup menganalisis bagaimana kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun. 2. Bagi akademisi : sanggup dijadikan sebagai sumber info ataupun acuan materi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu juga sanggup menambah khasanah ilmu pengetahuan untuk yang membacanya. 3. Bagi masyarakat : diharapkan akan berkontribusi dalam memperlihatkan info dan pemahaman mengenai kehidupan sosial keluarga nelayan di Desa Muara-Binuangeun. 4. Bagi pemerintah : sanggup dijadikan info yang diharapkan sanggup menghipnotis pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan. |

6 | Kajian Teori | Sebagaian besar nelayan yang ada di Indonesia tergolong nelayan tradisional dan buruh nelayan (Kusnadi, 2007:1). Posisi sebagai nelayan tradisonal dan buruh nelayan ini menciptakan mereka menjadi sebagai masyarakat yang mempunyai susukan terbatas terhadap Sumber Daya Perairan (SDP) dan masih dikendalikan oleh nelayan besar. |

7 | Jenis Penelitian | Penelitian sosial dengan jenis penelitian deskriptif |

8 | Metode Penelitian

| Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. |

9 | Teknik Pengumpulan Data | 1. wawancara mendalam (in depth interview) dengan informan atau narasumber. 2. Observasi partisipasi 3. teknik yang ketiga ialah dokumentasi melalui foto-foto di lapangan. Sementara 4. teknik yang keempat yaitu teknik triangulasi yang dilakukan/digunakan pada ketika data yang diperoleh terkesan simpang siur atau validitas dan kredibilitasnya diragukan.

|

10 | Lokasi Dan Waktu Penelitian | Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara-Binuangeun, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten minggu kedua Juni 2010 hingga dengan ahad keempat Oktober 2010. |

11 | Instrumen Penelitian | Panduan pertanyaan pengarah, catatan harian |

12 | Teknik Analisis Data

| Data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification. |

13 | Referensi | Sumber penulisan |

A. ASPEK KEBAHASAAN TEKS PROPOSAL

Fitur-fitur kebahasaan yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut.

1. Banyak meggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegitan itu sendiri ataupun perihal istilah-istilah berkaitan dengan bidang keilmuannya..

Istilah kegiatan (penelitian) | Istilah keilmuan (kelautan) |

abstrak

analisis data

hipotesis

instrumen

latar belakang

metode penelitian

pegolahan data

penelitian lapagan

pengumpulan data

populasi

sampel

teknik penelitian | pantai nelayan perahu musim ikan laut nelayan tradisional buruh nelayan nelayan besar desa Pesisir sistem patron-klien

|

2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan (metode penelitian). Kata-kata yang dimaksud, misalnya, menentukan, menyusun, mencari , mengembangkan, melengkapi

3. Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefnisan, yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni.

4. Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, menyerupai selain itu, pertama, kedua, ketiga.

5. Menggunakan kata-kata yang bersifat “keakanan”, menyerupai akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan acara kegiatan.

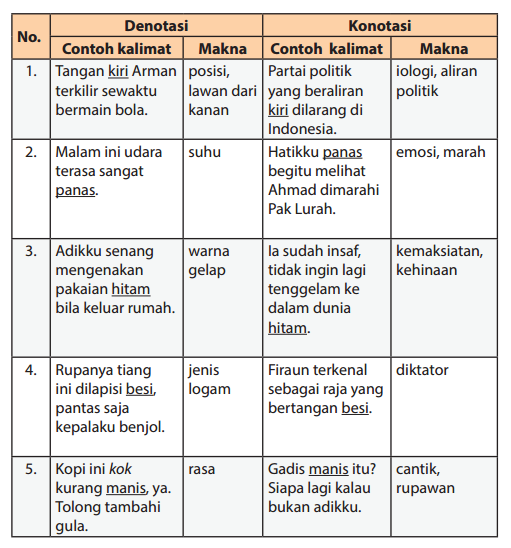

6. Menggunakan kata-kata bermakna lugas (denotatif). Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju/penerima proposal.

4. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Teks Resensi/Ulasan

5. Struktur dan Ciri Kebahasaan Teks Resensi/Ulasan

6.

Contoh Analisis Struktur, dan Aspek Kebahasaan Teks Resensi/Ulasan